三年多前,钱先生还缠绵病榻之际,有一天杨先生突然来电话要我做《谈艺录》所援引德语原文的校阅工作,她只说了一个理由:“我只同你比较熟”。这“熟”字立即把我带回了早已沉入记忆深处的干校生活场景。倘若没有三十多年前那些几近天方夜谭的共同经历:譬如,在一间无窗无门(只有一个门洞)的农家小屋里,我和杨先生有过半年“联床之谊”(杨先生给我信中的原话);再如,我们曾各穿一件脏极的值夜班棉大衣坐在小马扎上“看守工具”,愉快地闲聊了一夜,我就不可能“熟悉”钱、杨两位先生的品性和性情,当然也就不会有今天这篇小小的纪念文字。尽管我和钱先生接触很少,读他的书也真正只可算“管中窥豹”,我仍然乐意献丑,写下他给予我的美好印象,供诸同好。

第一次看见钱先生比较早,是在1954年夏天。钱、杨两位先生是建国后第一次翻译工作会议的重要代表,我则是小记录员。大会开幕那天骄阳似火,我奉命在会场入口处接待宾客,远远望见一柄花伞下缓缓走过来两位纤秀恬静的女士(杨绛、杨必姐妹),一位高个儿男士(钱锺书)竟也随着她们的节奏迈着小步,不远不近跟在她们身后,走近时发现他已满头热汗,还一派儒雅气度地照料着两位女士,着实让我吃了一惊。多年后,我听说杨先生年逾半百时还自学西班牙语译出《堂·吉诃德》,恍然有所醒悟,也许正是钱先生这种真正敬重女性的堂·吉诃德式的西方骑士气质,使杨先生终身挚爱自己的丈夫。

第二次“邂逅”钱先生是在1964年早春,十年间当然在各种场合看见过钱先生,但仅仅是看见而已,这回却大不相同。1964年初,《世界文学》编辑部从作协合并入学部(社科院前身),并立即与文学所全体人员一起赴安徽农村“四清”,我则因1963年冬刚大病过一场而留在了北京。当时留所人员约摸仅10人左右,而且做研究工作的不坐班,我这个编辑却得天天上班,其实《世界文学》那时已停刊,我并无工作可做,无奈之下只得和图书馆结缘,几乎天天去书库里东翻西翻,这一下却让我切切实实见识了钱先生一流学者的本色。当年文学所外文藏书在国内堪称丰富,德文书籍数量也颇可观,然而,不论我拿起哪一时代、哪一类别的任何一本德语书籍,都会发现钱先生借阅过此书的痕迹——书后卡片上他的亲笔签名。一段时期后,我又骇又惊地揣测钱先生可能一本不漏地读遍了整库德文书,这却是我一辈子也做不到的,心里难免怀疑他是否仅仅翻翻而已。然而,我的怀疑并不符合实情,《管锥编》便是证明。七十年代初,钱先生从干校返京恢复工作时,文学所的外文书籍已划归外国文学所,钱先生曾托我代借过几次德文书籍,他往往不仅记得书名、篇名,甚至连需用段落的位置都记得清清楚楚,于是又让我吃了一惊。我想,如钱先生这般优异天赋固然百年难遇,然而读书之刻苦、用心,却是我们人人应该去学的。

此外,我还愿在这里稍稍说几句钱先生对我国引进西方现代文学所作的贡献。七十年代大家恢复业务后,我是国内第一个介绍迪仑马特侦探小说的译者,也缘于1964年这段图书馆经历,我现在还记得十来本薄薄小书的借书卡上都有钱先生的名字,说不定这些书还都是钱先生亲自订来的呢。如今迪仑马特已属中国读者比较熟悉和欢迎的西方作家,难道这里面没有钱先生的功劳么?

“钱先生有一颗童心,因而为人率真”——这是我从杨先生对钱先生种种生活和读书趣事的描述中得出的结论。我也从一些事例中亲身体验了她的话。六十年代末,学部大院里派战正酣,我有一天忽见钱先生正靠着文学所门口一张贴大字报用的小桌与几个人在大声说话,看样子像在议论某张大字报,又发现周围已有人对他怒目而视,不免暗暗替他担心。小老百姓似我都应当远离运动,何况头上还戴着“反动权威”帽子的他呢,幸亏人群很快就散了。钱先生的率真之言往往得罪人,不仅在运动中,也在后来的日子里,我听说过一些这方面的传闻,自己也经历过一回。事情发生在九十年代初,有一次我丈夫从外边回来,他刚见到过钱先生,立即向我转述了钱先生对我研究多年德国作家黑塞的一句颇为不敬的评语,与我十多年研究结果大相径庭,我原本想过几天待自己想清楚些之后,再请他进一步指教,未料钱先生不久即病重住院,如今这个问题就只能留待我自己来解决了。事实上,我的黑塞研究课题也确实远未结束。我后来常想,也许黑塞所期望的人生(也即人类)精神领域的“第三个阶段”果真纯属幻影般的虚拟而已。对我而言,钱先生的话虽然刺耳,于我还要继续做下去的工作,无疑将会大有启发,也许会让我跳出框子,从一个不同的角度来加以考察。

钱先生早年文章《中国文学小史序论》里说:“兹不为文学立定义者,以文学如天童舍利,五色无定,随人见性,向来定义,既苦繁多,不必更参之鄙见,徒益争端。且他学定义均主内容,文学定义独言功用——外则人事,内则心事,均可著为文章,只须移情动魄——斯已歧矣!他学定义,仅树是非之分;文学定义,更严美丑之别,雅郑之殊——往往有控名责实,宜属文学之书,徒以美不掩丑,瑜不掩瑕,或则以落响凡庸,或乃以操调险激,遂皆被屏不得于斯文之列——存在判断与价值判断合而为一,歧路之中,又有歧焉!凡此之类,恒情所息,此非专著,故勿论也。然如樊川所谓‘杜诗韩笔’,有识共赏,不待寻虚逐微,立为定义,始得欣会其文章之美,是则文学虽无定义,固有定指焉。”这段论述文学特性的分析恰恰可以用来形容钱先生自己的著作,不论是小说《围城》,还是文论《谈艺录》和《管锥编》,无一不是令读者“移情动魄”之作,尽管有人指责后两者援引经典太多,有“喧宾夺主”之嫌,然而,作为完整的有机总体,这一特点正是钱先生的成就所在,伟大的“喧宾”们赋予了这两部著作一种超越人间的和永恒性的光彩。凡是人,即或只是普通人,就会有精神追求,就会有种种梦想,然而,惟有伟大文学家、思想家的梦才能永恒长青,永恒活生生留存世间,因为美和智慧能够拨动每个人的心,提升人类的精神世界,绝不会随着时代的发展而消逝,这些都需要有学问者给“凡类”提醒点明。钱先生曾感叹道:“亚里士多德之《物理学》已无人问津,而亚里士多德之《伦理学》,仍可开卷有益,此事枉耐寻思。”这一点值得我们细心领会。

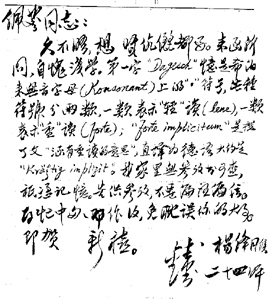

最后,再谈几句钱先生的翻译。钱先生译作不多,但是在他的几乎所有著作中都有许多极精彩译文。钱先生曾与人谈及严复的“信、达、雅”翻译理论,他对“信”的分析远远超出我们一贯所理解的“忠实”,而说“信必得意忘言”,也就是说翻译必须以“意”为重,凡是必要时就得摆脱语言文字的束缚。钱先生自己的译文正是这一论点的范例,下面举一个极小的例子。《谈艺录》、《管锥编》两书中都不止一次援引了诺伐利斯一本文集中的文字,此书名《Fragmente》,意谓断片、片段、残稿,是作者死后,这本文集的编辑者起的名字,前几年我曾在自己的文章里谈及此书,却怎么也译不好书名,曾想译成《箴言录》或《格言集萃》,总觉得不完全合乎原意,只得直译为《片断集》,读到钱先生的译名《碎金集》时,不由得拍手称好。

十三卷的《钱锺书集》终于问世了,钱先生的学问、智慧将得以更完整地永惠后人,谨以此文略表我对钱先生的敬意。